“发黄的老书没用了就丢?婆婆收在铁盒的照片已发霉?待要整理百年特刊才惊觉文献不足?”

================

《日新百年校庆纪念特刊》六月完稿,送出排版,暂有一段喘息的时间,来关心校史助理周振毅的工作。振毅从今年二月加入校史部至今,只身埋头在故纸堆,只有十九岁的他,意外地老成可靠。

三月与六月间,他两次前往吉隆坡参与由林连玉纪念馆与华社研究中心联合举办的“图书文献保护及修复工作坊”初阶班与进阶版。

振毅是高三商科毕业生,与众同学一样等待九月升学,在大家把他看成短期职员“不适合栽培”的眼前利益下,图书馆主任卢荣成老师和詹敬仁老师视他为一颗可长成的种子,拨出经费让他去上课。

冗长的文献修复工序

振毅将学习成果带回,改善目前颇为混乱不清的文献修复工序。是时图书馆正在大规模整修,他暂借校长秘书旁的桌子落脚,来来往往走过校长室的同事们,好奇他在做什么,我在做什么。我也把博大中文系实习生芳甜拉来协助。

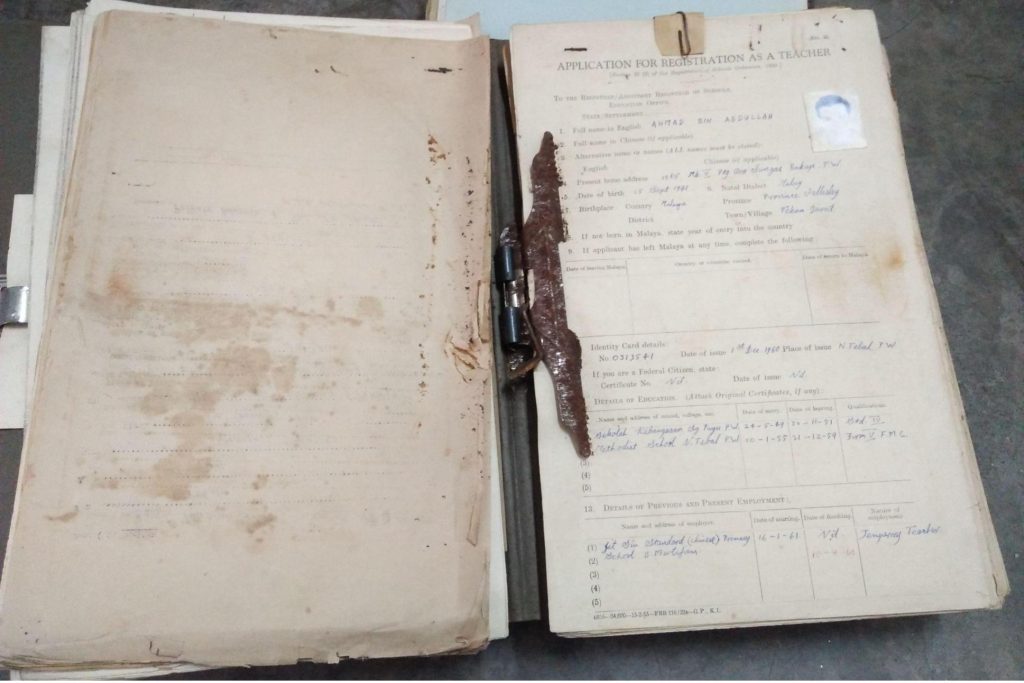

我们每日工作流程是:为文献去掉生锈的钉子、扫尘、将皱折的纸张摊平、装在袋子,将袋子装进口袋文夹。短短两小时,只能整理一个文件夹,数十份文献。

这也只是工作的上半段,下半段要登记、扫描、修复、收纳和归档。工作程序的冗长和繁重,由他一人承担,加在他身上的责任似乎重了些。

卢老师说,校史部招聘助理,只有一个简单的条件——耐得住寂寞。那是日复一日极其枯燥且不见尽头的工作。不理解文献修复与保护的意义,大概熬不过这段繁琐无趣的工序,躁动不安,忍不住质疑:“为什么我要去修复这些又破又烂的纸张?”、“不仅浪费金钱、时间和人力,我从中可以学习到什么?”

振毅走过这段迷茫,全心投入后另有一番责问:“发黄的老书没用了就丢?婆婆收在铁盒的照片已发霉?待要整理百年特刊才惊觉文献不足?或许已有人意识问题的迫切?呃……”

请假单也是历史

华社百年校庆纪念特刊编纂工作向来以撰写与出版为急务,文献修复则在行有余力才执行。图书文献保护及修复工作能延长文物的寿命,尽管近年来逐渐获得关注与推行,在校内依然不获重视。

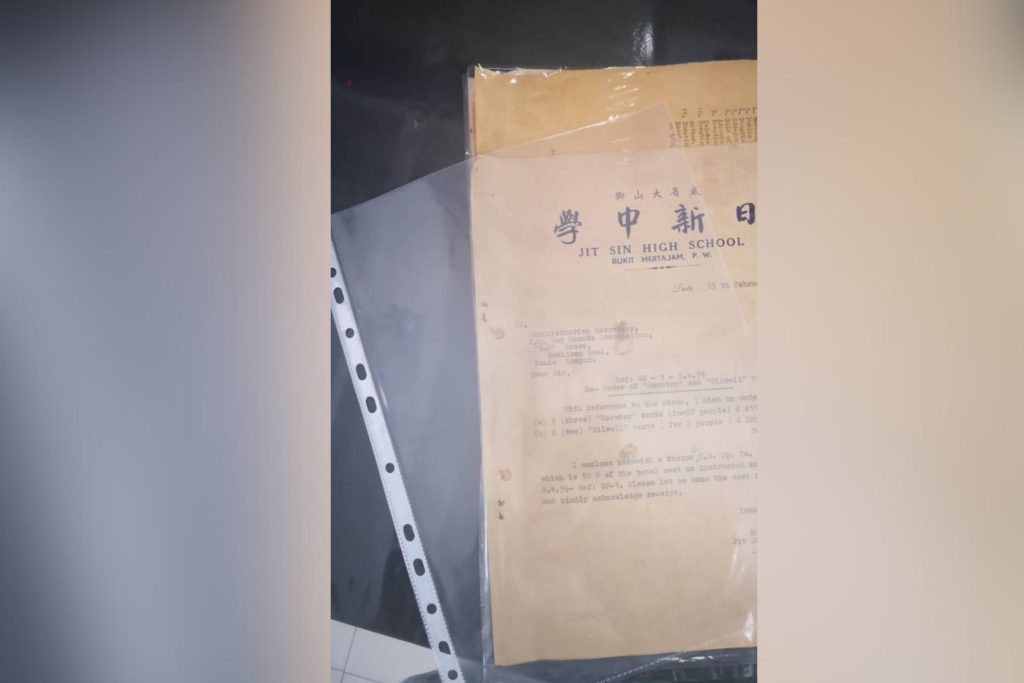

我们陆续从大山脚福德正神大厦二楼的会议室橱柜,搬出数十箱蒙尘的资料。当我拾起发黄易脆的纸张,可能是一封1950年代邢鹤年校长写给教育局的书信、教师的薪资表、家长给孩子写的请假条、化学器材购买清单及课本教材书单。看似无关紧要的收据,可随手丢弃,历史欠缺的部分却由发黄的纸堆来填写。

记有一次前往吉隆坡敦阿都拉萨纪念馆,购买东姑阿都拉曼首相于1969年8月2日在日新学校礼堂致词的照片,请校长签公假单,并向他交代工作内容。陈奇杰校长在公假单上签名,联想我们当下的工作,若有所思地对我说,这张请假单也是历史呢!

振毅在旧纸堆里,找到学校礼堂“怀德堂”取名的由来——“一方纪念福德正神,一方纪念社会贤德。”由管震民草拟,左上角印有“绿天卢”的盖章。这份可贵的文献获得妥当修复、扫描与收纳,留存了下来。

应设立资料室或文物室

振毅离职升学后,也有新的助理接续,待九月大学开课日,助理们纷纷离去,留下未尽待补的工作。这是一项需要长期驻守的岗位,需要耗费数年的时间与经费来处理庞大的史料。

百年校庆纪念校刊系列相继出版后,校董视校史计划为案子的完结,任由好不容易寻回的珍贵史料,继续待在图书馆桌底一角,在湿热的温度低下进一步脆化。

离职之际,年轻的助理略有隐忧地说,他现在拟定的修复工序步骤以及投入整理的文献,二十年后还会在吗?后人是否待到下一个百年纪念,重复我们现在的“拾荒”工作?

我们是否应该成立一间资料室或文物室,聘请一名长期职员(而非工读生或毕业生),来珍存我们目前的开荒?

振毅抵步北京留学不久,捎来他加入大学部校史文献修复工作团队的消息。我们在微信的另一头,替他欢呼。

备注:有关振毅整理文献的心路历程,可参考周振毅:〈一个迈向纸医生的起点〉,黄欣怡主编:《润物无声——日新访谈与纪念文集》(大山脚:日新百年校庆委员会,2021年),页355-357。

黄欣怡,校史专案执行员,玛拉工艺大学讲师

Ooi Sing Ee, Pensyarah Universiti Teknologi MARA, Kampus Rembau.

本文乃作者观点,不代表《八度空间华语新闻》立场。